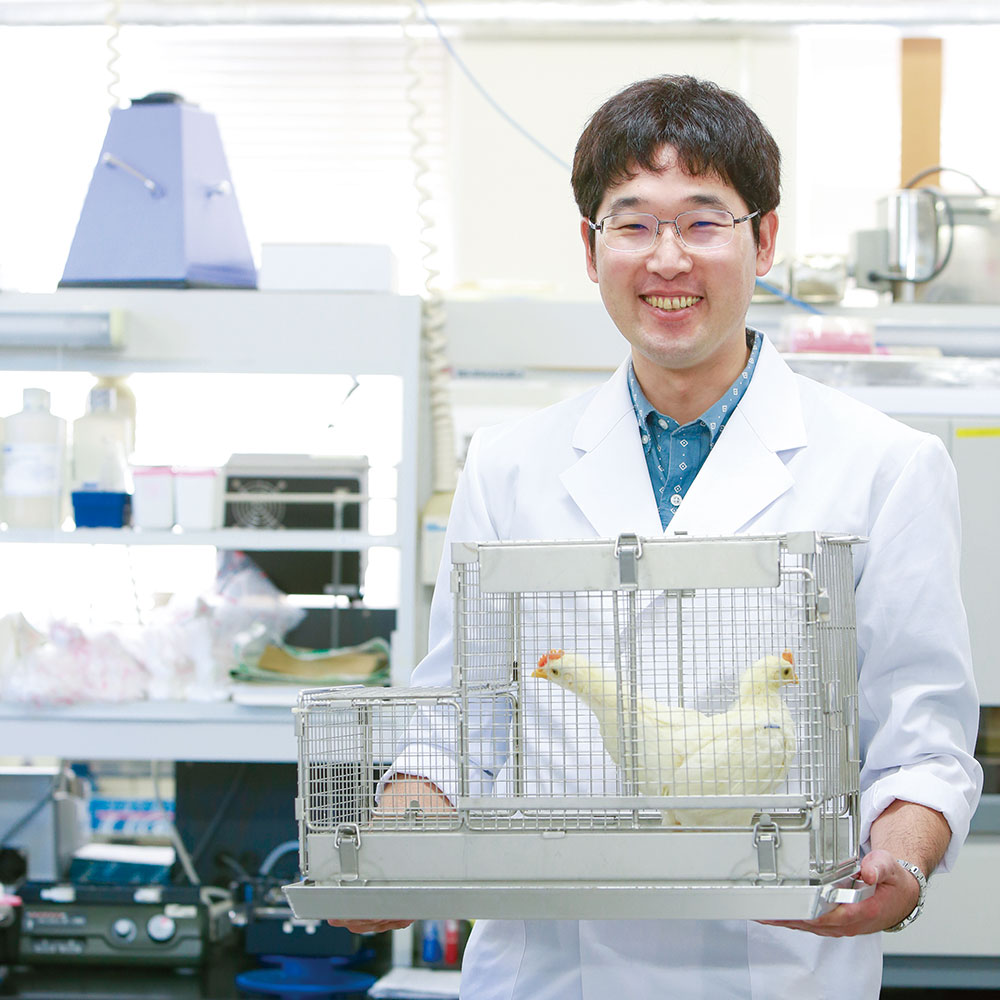

トリダイ プロフェッサー笛吹 達史

- 農学部共同獣医学科

准教授

笛吹 達史

Tatsufumi Usui

鳥インフルエンザ

ウイルスを追う、

たどる。

ウイルスは、どのように伝播しているのだろう。

高病原性鳥インフルエンザウイルスは、2016年も日本国内で検出された。養鶏場など家きん類を飼育する農家さんにとっては、ひとたび感染が認められると農場のすべての鳥を殺処分しなくてはならないので気が気でない。いったい、このウイルスは何なのか?

「私、ウイルスを実際に取り扱って実験をしているので、気軽に農場には行けないんですよね」と話す笛吹達史 准教授。現在の養鶏場では、それほど厳しい防疫対策が取られており、さらに求められている。

このウイルス。鳥由来なので野鳥同士で伝播することは、なんとなく理解できる。ところが、ことはそう単純なものではないらしい。「ウイルスは野鳥の糞(ふん)とか、その生息場所の水などからも検出されますが、そこから養鶏場に伝播するには、野鳥以外にも、ネズミとか猫、イタチなど他の動物が介入していることが疑われます」。その経路をたどるための実証実験が研究テーマの一つにある。

もう一つには、ウイルスの“変異”を遺伝子レベルで調べること。

感染症疫学から衛生学をも視野に。

「インフルエンザウイルスは、けっこう変異を起こします。たとえばウイルスをニワトリに接種して、増えたウイルスをさらに別のニワトリへと継代していくと遺伝子変異が確認される。ウイルスの性状まで変わることがある」。

中学生のときに飼っていた犬が、感染症になった。動物病院に家族で犬を連れて行ったとき獣医師が手厚く犬の面倒をみてくれた。結局、愛犬は死んだけれども「そのときに獣医師になりたいと思った」という。学生(院生)のときは牛の白血病ウイルス(レトロウイルス)の増殖性や免疫応答を研究。農林水産省の技官を経て現在、高病原性鳥インフルエンザのような急性感染症に触れつつ、ウイルスの未知なメカニズムについて「いつまでたっても不思議だらけです」と自分でも驚いている。

ウイルスというと、なぜか「感染症」という不安が付きまとう。人も鳥も他の動物でも。准教授は言う。「微生物とか薬理、動物福祉などの観点から、これからの“衛生学”を深く考えてみたい。学生さんには、臨床以外のこともいろいろ幅広く学んでほしいと思っています」。

[取材:2016年10月]

1977年、島根県生まれ。

博士(獣医学)。福岡県立福岡高等学校卒。北海道大学獣医学部獣医学科卒。06年、同大大学院獣医学研究科博士課程(獣医学専攻)修了。農林水産省動物医薬品検査所技官を経て08年、鳥取大学農学部助教に。「10年はあっという間だったが、今は大学の研究者としての使命感に燃えている。」という。

まずは学業第一だが、スポーツ、芸術、趣味など大学生の間にこそチャレンジできることは多い。大学入学をゴールとせず、さらなる飛躍を学生に期待している。