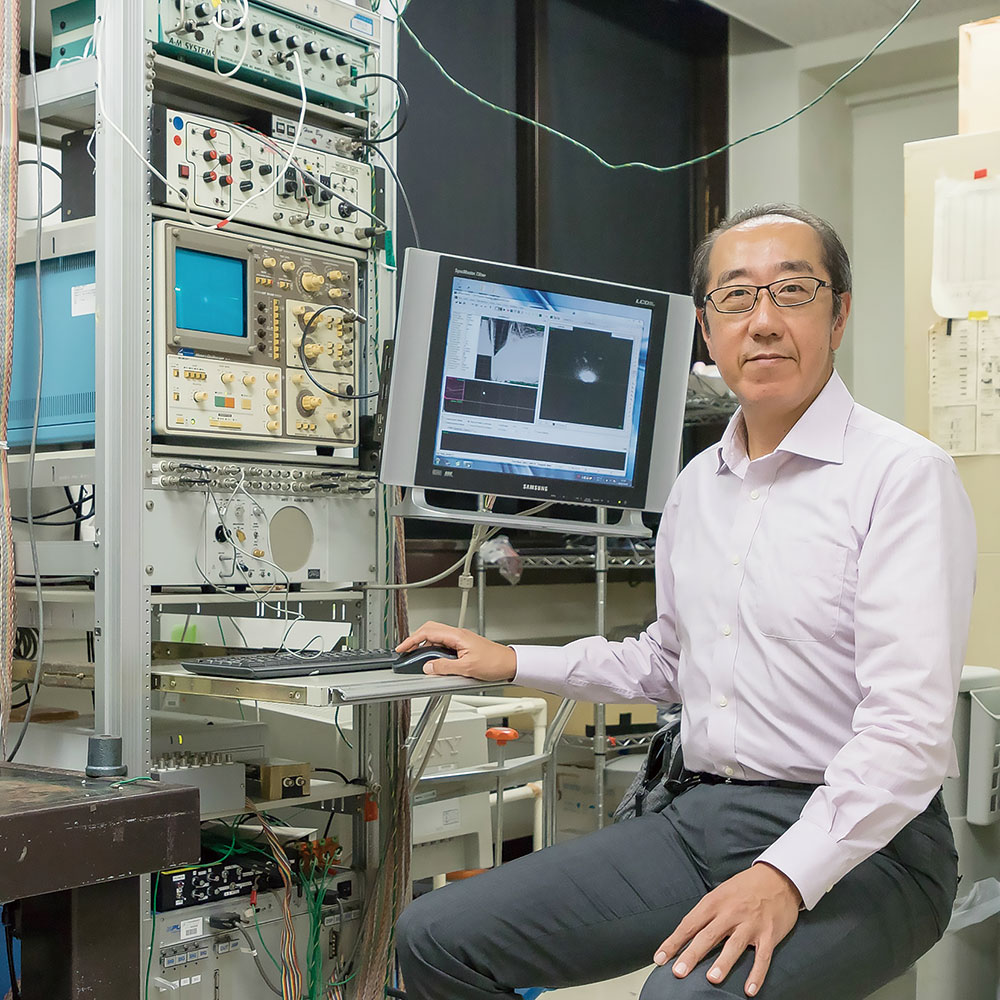

トリダイ プロフェッサー畠 義郎

- 医学部生命科学科

教授

畠 義郎

Yoshio Hata

研究室では学生と一緒になって、さまざまな機械を使い、マウスの脳の神経細胞一つ一つの活動などを調べる研究を続けている。

使えば育つ子どもの脳の研究は

あらゆる未来につながります

弱視の研究から脳の秘密を探る

私たちの脳は、膨大な数の神経細胞が複雑につながり、見る、聞く、話すという基本的なことも、生まれてからいろいろな刺激や経験を重ねて育っていく。では、どのような刺激や経験が、脳の発育にどのような仕組みでどう影響するのか。

畠教授が研究しているのは、「子どもの脳の発達」。研究材料は、一般的には目の病気と思われがちな「弱視」だ。

弱視は、幼少期に視力が低下する症状が出る。生まれたときに片方の目に問題があり左右の視力差が非常に大きい場合、視力が低い目からは正しく情報が入らない。情報が脳に伝わらず、情報を伝える神経細胞も変形する。そのため、大人になってから目を治療しても、脳は固まっていて見る力が育っていないから、弱視は治らない。これが、弱視は「目の病気ではなく脳の病気」といわれる理由であり、「使えば育っていく子どもの脳の仕組み」を解明するために便利なモデルなのだ。

脳のメカニズム解明で語学力や認知機能のアップへ

「弱視のメカニズムを研究することで、子どもの脳の育ち方を理解し、それを大人に当てはめることができれば、さまざまな事柄の問題解決に結びついていきます」と畠教授。

子どもの脳の仕組みがわかれば、まずは弱視を治すことに結びつく。また、高齢になってから子どものような脳の力を蘇らせることが可能になれば、病気やけがに対する回復力も格段に違ってくるはずだ。

「成人の語学能力のアップや、高齢者の認知機能低下の再トレーニングなども、目標としてあります。さらに、虐待環境で育った子どものウツ傾向やストレスに対する強い反応行動など、環境要因による問題の解決にもつながっていけば」と畠教授は期待している。

脳は、とてつもない超高度なネットワークを構築するスーパーコンピューターだ。子どもの脳が育っていく秘密が分かれば分かるほど、あらゆる分野の未来が大きく広がるのだ。

[取材:2018年10月]

受験生へのメッセージ

私は、最初から医学の道を志したわけではなく、生物学科で勉強するうち脳に興味がわき、大学院から医学部に移りました。脳の発達を研究する教室に入って勉強し出したらとても面白くなり、今に続いています。どんなことにも必ず面白いところがあります。やりたいことが今は明確でなくても、目の前のことを思い切りやってみることも大切だと思います。

1961年、大阪府生まれ。

金蘭千里高等学校卒業。大阪大学理学部生物学科卒業。同大学大学院医学研究科医科学専攻修士課程ならびに博士課程修了。大阪大学医学部助手、同大学大学院助教授を経て、2002年鳥取大学医学部生命科学科教授、2003年より現職。

趣味はサイクリング。