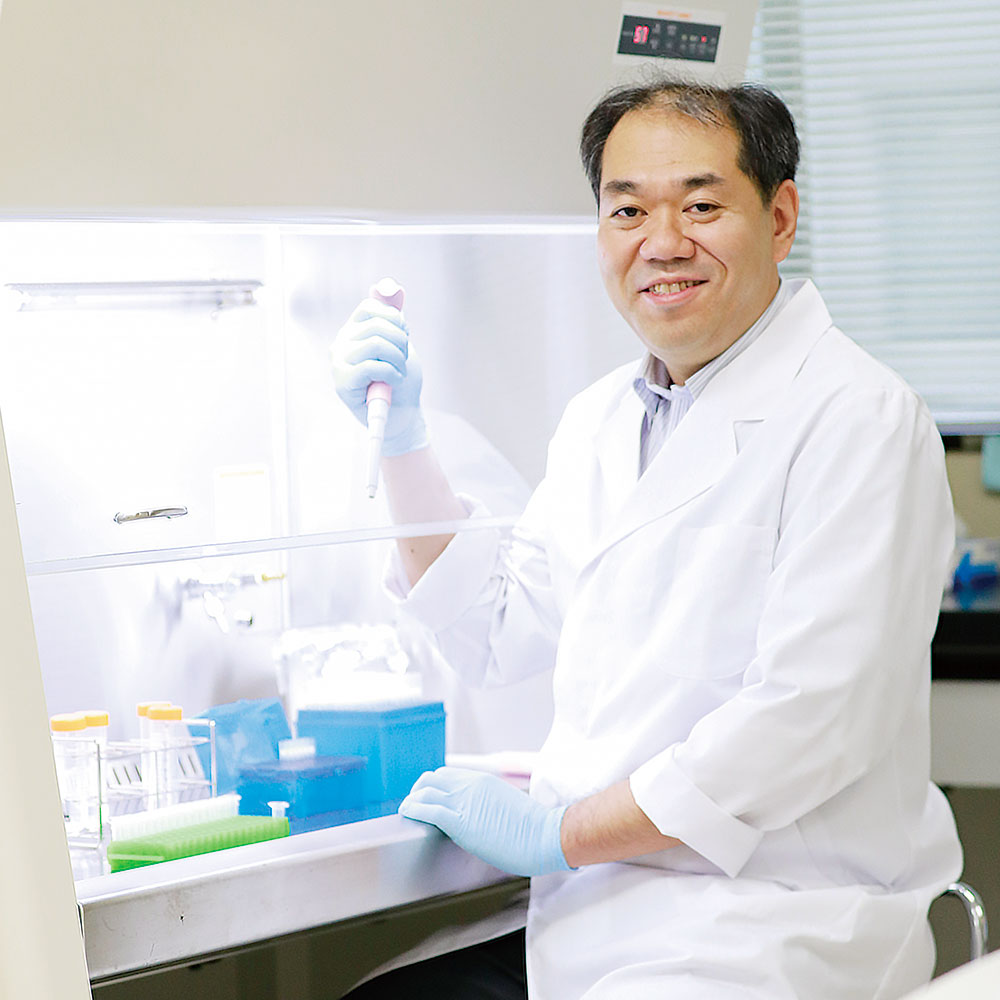

トリダイ プロフェッサー中村 貴史

- 医学部医学科

教授

中村 貴史

Takafumi Nakamura

遺伝子治療の先端にふれる。

ウイルスの特性を生かした

がん療法の新しい試みを模索。

微生物と人との深いかかわりを見る。

人がかかえる最大の疾病要因の一つは感染症かもしれない。感染症の病原体は、人体の外部から侵入してくるウイルスや細菌などの微生物。人の目には見えない、どこにでもいつも存在するこれらの微生物の侵害に対して人は免疫作用で体を守っている。だからウイルスや細菌は、ただの“悪者”なのか……というと、意外にそうとばかりは言えない。というのも細菌を利用した健康食品は多いし、ウイルスからつくったワクチン(予防接種)もいろいろと開発されている。けっこう私たちは微生物の恩恵を受けているのだ。そんな中で、とくにウイルスを使ったがん治療「がんウイルス療法」の研究をしているのが中村貴史 教授だ。

高校生のときに父親が、がんで亡くなった。これがきっかけで「新しいがんの治療につながる研究をしたい」という思いで医学部生命科学科に進学。そのころ“遺伝子治療”という未知の言葉に興味をそそられた。

遺伝子工学の発展でブレイクスルー。

大学院修了後、米国のメイヨークリニック(ミネソタ州ロチェスター市に本部を置く総合病院)に博士研究員として赴任。そこで驚くべき資料に出合う。

「アメリカ人の研究者が古い文献を見せてくれて、ウイルスを使ったがん治療の研究は、すでに日本で1950年代から始められていたことを知りました。それはムンプスウイルス(おたふく風邪を引き起こすウイルス)を使った研究でした」。

しかし、野生型ウイルスでの研究は人体の正常な細胞・組織内でも“強い悪さ”をするため、治療法の一つとしては、あまり実効性があるとは考えられず、広く知られることはなかった。「それにしても実は日本はウイルス療法研究の先駆けだったんですね」。

そんな思いをもとに、人体の正常細胞には害を与えずに、がん細胞のみを標的にして破壊するような仕組み(弱毒・無毒化)を考えたとき「遺伝子工学技術がブレイクスルーになりました。つまりウイルスの良い部分を伸ばし、悪さの働きを抑えるように遺伝子を人工的に再構築するのです」。こうした治療に向けたウイルス遺伝子の“設計図”づくりや、実際の臨床に向けた利用には、まだ多くの課題もあるが、「目標が決まれば、とことん挑んでほしい」と学生にエールを送る。

[取材:2019年10月]

1973年、北海道生まれ。

北海道立旭川西高等学校卒。97年、鳥取大学医学部生命科学科卒後、同大学院医学研究科博士課程生命科学専攻修了。のち米国メイヨークリニック博士研究員などを経て2009年、東京大学医科学研究所特任准教授。12年より鳥取大学大学院医学系研究科准教授。20年より医学部医学科准教授。

大学院生のときは分子生物学で「転写因子」について学究。それが今の遺伝子治療の研究にもつながっている。